学習型防災センター「そなエリア東京」(東京・江東区 有明)で、災害にそなえる知識を学ぶ!

防災センター巡り第3弾!

神奈川を飛び出して、新しいスタイルの防災センター「そなエリア東京」へ行ってきました。

ここは、災害にそなえる知識を学ぶ学習施設。

防災センター定番の地震(起震車)や消火体験はできないけど、都市に暮らす住民の多様性を反映した「そなえ」の知識を日本語・英語・中国語・韓国語で学ぶことができます。

大地震発生直後のリアルな街を再現したセットを巡ってクイズに答え、学習コーナーでひとりひとりに必要な「そなえ」を確認。

災害が起きた時は、その場にいる人たちと助け合わなければなりませんよね。自宅や職場だけじゃなく、ショッピングセンターや電車の中など、災害はいろんな場所で起こります。

そのとき、偶然居合わせたお隣さんは、ひとりひとりみ〜んな異なるバックグラウンドを持っている。だから、自分に必要な「そなえ」以外にも、家族や友人、お隣さんが必要とするかもしれない「そなえ」が想像できるってことは、居合わせた全員が助け合える力の源になりそう。

最新知識の大量展示にも驚きました。ひとつひとつ解説文をよ〜く読み込んで理解する必要あり(メガネ持参推奨!老眼鏡も)。

これは子供向けの施設というより、まずは大人たちが学んで、子どもやお年寄りなど周囲の人たちと話し合うのがいいんだろうな。

そなエリア東京に到着したら、まずはツアーに参加予約を

マグニチュード7クラスの首都直下地震が発生してから、国や自治体の支援が届くまでの72時間(3日間)を生き抜く知恵を学ぶ体験学習ツアー「東京直下72h TOUR」。

ツアーは約30分。日本語・英語・中国語・韓国語から言語が選べるタブレットを持って、クイズに答えながら被災した街を歩き、どこに危険が潜んでいるのか学びます。日本語が苦手な人でも気軽に参加できる。

到着したらまずはロビー奥のツアー入り口で参加予約を。個人の場合は事前予約は不要。

その日の繁忙に合わせた間隔でツアーが組まれており、一回3〜40名定員です。定員に達した場合は、次の回を予約して、先に2階の防災学習ゾーンを見学。

東京直下72h TOURスタート!

入り口を入ると、すぐにタブレットが渡されます。最初に言語を選択。

映画を見終わってエレベーターに乗り込み、階下に移動する途中で首都直下地震が起きる、という想定でツアーが始まります。

避難した先には、地震で壊滅的な被害を受けた街が

エレベーターから出て外に避難すると、街の姿がまったく変わってしまってる。映画のセットを見てるようだけど、実際多くの地震災害で発生した被害を再現しています。

タブレットのガイドで危険を学ぶ

ガイドは違うパターンが複数あって、どのパターンが提示されるかは分かりません。被災した街を巡りながら、危険を避けるために取るべき行動をクイズ形式で学びます。

地震対策していないとどうなる?

住宅を再現したコーナーでは、家具の固定など対策していた住宅と、していない住宅を並べて展示していました。一見して違いが歴然。

避難場所の公園で

被災した街を抜けると、高台にある避難場所の公園を再現したアニメーションがスクリーンに。

自宅避難の「そなえ」を学ぶ

次は、自宅避難をする場合の「そなえ」が展示されているコーナー。

避難所の役割を学ぶ

続けて、体育館を再現した避難所の展示が。帰宅困難者の受け入れや、食糧・物資の配布など避難所の活動が分かります。

避難所コーナーを最後に、東京直下72h TOURは終了。

タブレットを返却して出口を出ると、そのまま2階の防災学習ゾーンに続く階段が。

2階・防災学習ゾーンへ(日本語・英語)

階段を登りながら、津波の高さを確認。

きほんのそなえコーナー

誰もが知っておくべき基本の「そなえ」を学ぶコーナー。防災グッズなどの実物展示とともに、文章やイラストで細かく「そなえ」を解説しています。

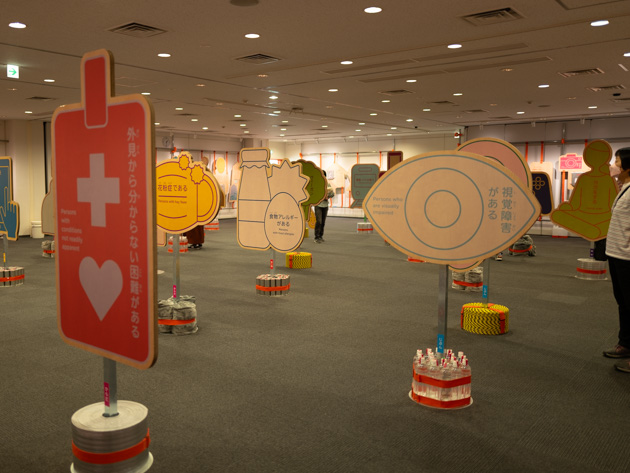

一人ひとりのそなえコーナー

ここも圧巻の展示。ひろ〜い室内にはたくさんの等身大パネルが。100枚ぐらいあったかなあ。

とっても覚えきれないよ〜、と思ったけど、スマホで操作すればパネルに書かれた情報を保存できて、自分はもちろん「あの人には、こんなそなえが必要かも」と思ったら、シェアもできる。

パネルのひとつひとつには、例えば「視覚障害がある」とか「外見から分からない困難がある」など、ひとりひとりが持ちうる特性と、そのための「そなえ」のヒントが書かれていました。

「硬いものが食べられない」とか「一人暮らしをしている」とか、ひとりひとりの状況に合わせた表現になっているのも印象的。

従来だったら「硬いものが食べられない=お年寄り」の様に、対象を属性で表現して「お年寄り向けのそなえ」みたいな表現になることもあったけど、「そなエリア東京」では、属性に由来する表現は少なかったと思います。

「硬いものが食べられない」人は、老若男女問わず、いろんな事情であり得るもんね。こんなところでも多様性を感じました。

3階・屋上の空中庭園でひと休み

「そなエリア東京」の3階は屋上公園のようなスペース。有明やお台場、ほぼ360度の景色がのぞめます。

屋上公園から階段を使って階下へ。1階から2階は吹き抜けになっていて、建物自体もおしゃれなんです。

まとめ

タブレットやスマホなど、デジタルデバイスを使って「そなえ」を学ぶ、新しいスタイルの防災施設「そなエリア東京」。

文章を読んで理解することが求められるので、頭を使います。目も使うので、普段仕事や読み書きでメガネを使っている人は持参した方がいいかも。

実はワタクシたち、普通の地震体験なんかも当然できるよね〜と思って出かけたので、そこは空振りでした。

でも、よくよく考えてみると、首都圏は多種多様な人たちが住んでいて、全員等しく災害のリスクを負ってます。ひとりひとりが自分に必要な「そなえ」について考える、学ぶ、そして自分とは違う隣人のニーズを想像するっていうことは、ここに暮らす全員が災害を生き抜くために必要なことなんだな〜、と。

施設全体が統一されたデザインで設計されていて、おしゃれでスマートなのも「そなエリア東京」の特長。見た目の心地よさとは裏腹に、本気で学ぶ気持ちで行った方が、得るものが多いんじゃないかと思います。

今後30年以内に約70%の確率で起こると言われている首都直下地震。

「防災を学ぶ」って、確かに重要だ!

関連記事:今、ここで災害が起きたら!? 防災に関する記事はコチラ